PATRIMOINE HISTORIQUE

Auchel (3 kms)

Une première église existait à Auchel au XVIe siècle. En 1537, lors d’un pillage par les troupes françaises, la tour de l’église est détruite ainsi qu’une partie de l’édifice18.

Dès 1539, l’église actuelle est reconstruite dans le style gothique flamboyant, comme en témoignent la date et les armoiries de Philippe d’Olhain et de Péronne de Bonnières Souastre, seigneurs locaux, gravées sur le portail.

Selon une hypothèse historique, l’église occuperait l’emplacement d’une ancienne forteresse, et la tour de l’église serait l’une des quatre tours d’angle de cette fortification médiévale. Au fil des siècles, l’église subit de nombreux dommages liés aux guerres et aux conflits qui affectent la région du XVIe au XVIIIe siècle.

Avec l’essor de l’exploitation houillère et l’augmentation de la population au XIXe siècle, le conseil de fabrique décide en 1877 d’agrandir l’église : la nef et le chœur, alors en mauvais état, sont remplacés par une triple nef, deux chevets et deux sacristies, tout en conservant le clocher d’origine.

Pendant la Révolution, deux des trois cloches de l’église furent descendues pour être fondues en canons, mais selon la légende, elles n’auraient jamais quitté Auchel et seraient toujours cachées dans la ville.

Plus récemment, une importante campagne de restauration a été menée entre 2023 et 2024, aboutissant à l’inauguration de l’église rénovée le 11 avril 2025. Les travaux ont porté sur la réfection des façades, des toitures (dont la flèche), des vitraux et des portes, redonnant à l’édifice tout son éclat.

Donjon de Bours (5 kms)

À seulement quelques kilomètres, le donjon de Bours est une maison forte du XIVe siècle récemment restaurée, classée Monument Historique. Il représente une étape incontournable pour les passionnés de patrimoine médiéval et offre une belle occasion de découvrir l’histoire féodale de la région dans un cadre verdoyant.

Donjon de Labuissière à Bruay Labuissière (10 kms)

Dernier vestige du château de La Buissière, ce donjon du XIVe siècle est inscrit aux Monuments Historiques et offre un témoignage rare de l’architecture médiévale locale.

Château d’Olhain (16 kms)

Un château entouré de douves, considéré comme l’un des plus beaux de la région. Château fort typique des plaines de l’Europe du Nord, conservé sur ses plans d’origine, balade le long des douves après la visite.

Le château d’Olhain est un précieux exemple des châteaux forts des plaines de l’Europe du Nord. Conservé sur ses plans d’origine datant du XIIIe siècle. L’édifice est dû à Jean de Nielles, conseiller de Jean sans Peur, qui entreprit au XVe siècle des travaux de fortification. Il fut confisqué par Charles Quint, subit l’occupation des Espagnols qui firent sauter deux tours. Inscrit aux Monuments historiques en 1989, c’est l’une des plus belles forteresses médiévales de la région.

Abbaye de Belval (18 kms)

Au cœur du Ternois, dans un écrin de verdure, à 3 kilomètres de Saint-Pol-sur-Ternoise, l’abbaye de Belval est un havre de sérénité, porteur de sens et vecteur de liens, selon sa devise. Ce château érigé au XVIIIe siècle est racheté par un abbé en 1893 pour y fonder une abbaye cistercienne de sœurs trappistines, sous le patronage de saint Benoît Labre. Le site s’agrandit à partir des années 1930, les sœurs de Belval transforment la grange en fromagerie. Les fromages de Belval sont nés et désormais répertoriés par le Conservatoire des Arts Culinaires à l’inventaire du patrimoine de la région. Au départ de la communauté religieuse, en 2012, le site a été repris par une structure d’insertion par l’activité économique. Elle a permis de maintenir les différentes activités liées à l’histoire de l’abbaye : l’accueil, le ressourcement, la fromagerie et la vente de produits monastiques. Régulièrement, le site accueille des expositions culturelles.

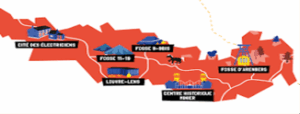

PATRIMOINE MINIER INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 30 juin 2012, en tant que « paysage culturel évolutif vivant ». Cette reconnaissance internationale place le Bassin minier aux côtés de sites emblématiques comme les Pyramides d’Égypte, la Grande Muraille de Chine ou le Palais de Versailles.

Ce patrimoine a une valeur universelle exceptionnelle :

- Le site a été reconnu pour son authenticité, son intégrité et son importance dans l’histoire de l’industrialisation mondiale. Il symbolise aussi la condition ouvrière et l’émergence de la solidarité sociale, tout en étant un lieu emblématique de la construction européenne (CECA).

- En France, il s’agit du seul ensemble minier inscrit à ce titre, et il fait partie des rares « paysages culturels » reconnus par l’UNESCO dans le monde.

Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais est ainsi un témoin majeur de l’histoire industrielle et sociale, dont la préservation et la valorisation sont aujourd’hui reconnues à l’échelle mondiale

Pourquoi le patrimoine minier de cette région est-il considéré comme exceptionnel par l’UNESCO

Le patrimoine minier du Bassin minier du Nord-Pas de Calais, incluant la région de Camblain-Châtelain, est considéré comme exceptionnel par l’UNESCO pour plusieurs raisons majeures :

- Valeur universelle et exceptionnelle : Ce patrimoine témoigne de l’un des grands tournants de l’histoire de l’humanité : l’industrialisation. Le Bassin minier a joué un rôle fondamental en fournissant le charbon, énergie clé de cette révolution industrielle, ce qui le rend universellement significatif.

- Paysage culturel évolutif vivant : Le site est reconnu comme un « paysage culturel évolutif », où l’on peut lire dans le paysage la succession de trois siècles d’exploitation minière, avec une remarquable continuité et homogénéité. On y trouve une mosaïque de terrils, fosses, chevalements, cités ouvrières, équipements collectifs, et paysages agricoles, tous témoins de cette histoire.

- Quantité, diversité et qualité de conservation : Comparé à d’autres sites industriels mondiaux, le Bassin minier du Nord-Pas de Calais se distingue par la quantité, la diversité et l’état de conservation de ses éléments patrimoniaux. Les terrils n’ont pas tous été arasés et les cités minières ont conservé leur cohérence architecturale, offrant un ensemble lisible et unique.

- Représentativité de la mono-industrie extractive : Le bassin minier est un exemple rare de territoire quasi exclusivement dédié à l’extraction charbonnière pendant près de trois siècles, ce qui rend ses différentes strates d’exploitation particulièrement visibles et compréhensibles dans le paysage.

- Héritage humain, social et culturel : Le patrimoine comprend non seulement des infrastructures industrielles, mais aussi l’habitat ouvrier, les écoles, les églises, les équipements sociaux et culturels, reflétant l’organisation sociale et la vie communautaire autour de la mine.

- Mémoire collective et identité régionale : L’inscription consacre la mémoire de générations de mineurs et la transformation d’un territoire, marquant l’identité et la fierté de la région tout en rendant hommage à un monde disparu.

L’exceptionnalité reconnue par l’UNESCO tient à la portée universelle de l’histoire industrielle, à la richesse et à la conservation de ses paysages et architectures minières, et à la dimension humaine et sociale de ce patrimoine, qui en font un site unique au monde.

Ce qui compose ce patrimoine :

- L’inscription concerne 353 éléments représentatifs de l’histoire minière (terrils, fosses, chevalements, cités minières, cavaliers, etc.), répartis sur 109 sites couvrant environ 4 000 hectares.

- Ces éléments illustrent trois siècles d’extraction du charbon, du XVIIIe au XXe siècle, et témoignent de la transformation du paysage, de l’architecture industrielle, de l’urbanisme ouvrier et de la vie sociale liée à l’activité minière.

- Le Bassin minier est un exemple exceptionnel de mono-industrie extractive, avec une densité et une diversité remarquables de patrimoine technique et social, bien conservé et représentatif de toutes les époques de l’industrie charbonnière.

Le secteur de Camblain-Châtelain, situé au cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, regorge de témoignages du passé industriel et minier qui a façonné la région.

Lien entre le patrimoine minier près de Camblain-Châtelain et la région du Bassin minier du Nord-Pas de Calais

Le patrimoine minier autour de Camblain-Châtelain fait partie intégrante du Bassin minier du Nord-Pas de Calais, un territoire qui s’étend sur environ 120 kilomètres de long et 12 kilomètres de large, et qui a été profondément transformé par près de trois siècles d’exploitation charbonnière. Ce lien se manifeste à plusieurs niveaux :

Camblain-Châtelain se situe dans la zone du bassin minier, qui représente l’extrémité occidentale du grand bassin houiller européen. Les sites miniers locaux (fosses, terrils, cités ouvrières) sont des exemples typiques des transformations industrielles et sociales qui ont marqué l’ensemble du bassin.

Patrimoine technique, social et culturel : Les vestiges miniers proches de Camblain-Châtelain (comme les fosses, terrils, corons et cités minières) participent à la diversité et à la richesse du patrimoine du bassin minier. Ils illustrent l’ensemble du « système minier » : extraction, habitat ouvrier, organisation urbaine, et vie communautaire, qui sont au cœur de la valeur universelle exceptionnelle reconnue par l’UNESCO.

Le patrimoine minier de Camblain-Châtelain, comme celui du reste du bassin, témoigne de l’identité ouvrière, des migrations, des innovations techniques et des évolutions sociales qui ont marqué la région Nord-Pas de Calais. Il s’inscrit pleinement dans la mémoire collective et la valorisation contemporaine de ce territoire.

En résumé, le patrimoine minier de Camblain-Châtelain est un fragment local du vaste ensemble du Bassin minier du Nord-Pas de Calais, partageant son histoire, ses paysages, ses typologies architecturales et sa reconnaissance internationale comme patrimoine mondial de l’UNESCO

Voici une sélection des sites et éléments de patrimoine minier les plus remarquables à découvrir à proximité de Camblain-Châtelain, offrant chacun une perspective unique sur l’histoire et l’héritage des mines de charbon et de fer.

Le musée de la Mine Jacques DERAMAUX - Auchel (3 kms)

À seulement quelques kilomètres de Camblain-Châtelain, ce musée incontournable propose une immersion dans l’univers des mineurs du bassin d’Auchel. Il reconstitue fidèlement une galerie de mine et présente de nombreux objets, outils et documents d’époque. Le musée se distingue par la richesse de ses collections et l’accessibilité de ses espaces, adaptés à tous les publics. C’est le lieu idéal pour comprendre la vie quotidienne des mineurs et l’évolution des techniques d’extraction.

Les Terrils – Bruay Labuissière (8 kms)

Ce terril, vestige emblématique de l’activité charbonnière, domine le paysage de Bruay-la-Buissière. Il offre un point de vue saisissant sur la région et témoigne de l’ampleur des travaux miniers. La visite de ce site permet de saisir l’impact environnemental et paysager de l’exploitation du charbon, tout en profitant d’une balade atypique dans un décor chargé d’histoire.

La Cité des Electriciens – Bruay Labuissière (8 kms)

La Cité des Électriciens de Bruay-la-Buissière bénéficie d’une protection patrimoniale forte : elle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 2009, ce qui concerne toutes les façades et toitures des bâtiments situés dans les rues portant les noms de grands scientifiques de l’électricité (Ampère, Branly, Coulomb, Edison, Faraday, Franklin, Gramme, Laplace, Marconi et Volta)71. Cette inscription reconnaît la valeur architecturale et historique de la cité, la plus ancienne cité minière préservée du Nord de la France, construite entre 1856 et 1861 par la Compagnie des mines de Bruay pour loger les familles de mineurs de la fosse n°1.

En 2012, la cité a également été intégrée à l’inscription du Bassin minier du Nord-Pas de Calais sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, en tant que l’un des cinq grands sites emblématiques du « paysage culturel, évolutif et vivant » du bassin minier. Cette double reconnaissance (Monuments Historiques et UNESCO) garantit la préservation, la valorisation et la transmission de ce patrimoine exceptionnel, tout en permettant sa reconversion en site culturel, touristique et pédagogique

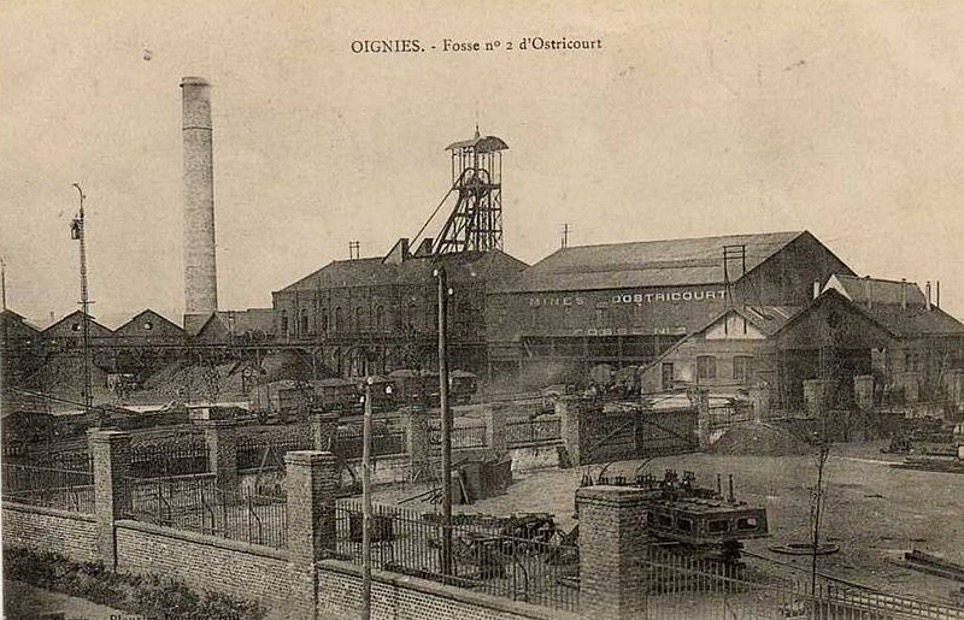

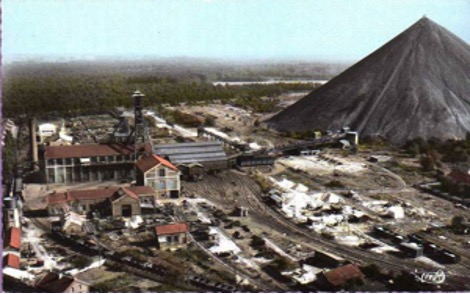

Oignies (48 kms)

Oignies occupe une place centrale dans l’histoire minière de la région. C’est ici, en 1842, que l’ingénieur Louis-Georges Mulot découvre le charbon dans le parc du château de Madame Henriette de Clercq, marquant le début de l’exploitation charbonnière dans le Pas-de-Calais.

Oignies est un haut lieu du patrimoine minier français, à la fois point de départ et point final de l’épopée charbonnière du Nord-Pas-de-Calais. Son site 9-9bis, reconnu par l’UNESCO, est un témoin exceptionnel de l’histoire industrielle, sociale et culturelle de la région.

En 1852, la Société des Mines de Dourges est créée, lançant l’exploitation industrielle qui façonnera durablement la ville et son paysage.

Le site minier 9-9bis, dont la construction débute en 1930, devient l’un des plus importants du bassin minier. Il comprend la fosse, les chevalements, le terril 110, la cité-jardin De Clercq et de nombreux bâtiments techniques remarquablement conservés (bâtiment des machines, salles des douches dites « salles des pendus », compresseurs d’air, etc.).

La fosse 9-9bis est surtout célèbre pour avoir été le dernier site d’extraction en activité du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais : la dernière berline de charbon y est symboliquement remontée le 21 décembre 1990, clôturant 270 ans d’exploitation dans la région.

Sauvé de la destruction par l’action d’anciens mineurs et d’associations, le site 9-9bis est classé Monument Historique en 1994.

En 2012, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, avec 352 autres éléments du bassin minier, au titre de « paysage culturel évolutif vivant ».

Aujourd’hui, le 9-9bis est l’un des cinq grands sites de la mémoire minière de la région, aux côtés du 11/19 à Loos-en-Gohelle, de la fosse Delloye à Lewarde, de la fosse Wallers à Arenberg et de la Cité des Électriciens à Bruay-la-Buissière.

La Cité des Electriciens – Bruay Labuissière (8 kms)

La vallée de la Clarence, qui traverse Camblain-Châtelain et ses environs, est parsemée de cités minières, de chevalements, de corons et de terrils. Ce patrimoine bâti et paysager, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, reflète la diversité et la richesse de l’héritage minier local. La découverte de ces cités ouvrières et de leurs architectures typiques permet d’appréhender la dimension sociale et humaine de l’aventure minière.

Centre minier de Lewarde (63 kms)

Situé à Lewarde, à 8km de Douai dans le Nord, le Centre Historique Minier se trouve au coeur du bassin minier. Il est installé sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye qui regroupe 8 000 m² de bâtiments industriels, sur un site de 8ha.

Créé à l’initiative des Houillères en 1982, le Centre Historique Minier ouvre au public en 1984 avec pour mission de conserver et valoriser la culture minière du Nord-Pas de Calais, afin de témoigner auprès des générations futures des trois siècles d’activité minière.

La Trouée d’ARENBERG et la course Paris Roubaix (85 kms)

L’histoire de la mine d’Arenberg est intimement liée à l’intégration de ce secteur pavé dans la course Paris-Roubaix. C’est Jean Stablinski, ancien mineur de la fosse d’Arenberg devenu champion du monde cycliste, qui a suggéré ce tronçon aux organisateurs en 1967. Il connaissait parfaitement la Drève des Boules d’Hérin, qu’il empruntait chaque jour pour se rendre à la mine, et affirmait être « le seul coureur à être passé dessus et dessous ». Cette connexion directe avec le monde minier a donné à la Trouée d’Arenberg une aura unique et authentique.

Le secteur pavé traverse une ancienne zone minière, marquée par les chevalements encore visibles et la mémoire des « gueules noires ». Les pavés eux-mêmes ont servi autrefois à transporter ouvriers et matériaux, reliant la mine au reste du territoire. Cette dimension historique fait que la traversée d’Arenberg, pour les coureurs, évoque la dureté et le danger du travail minier : « Traverser Arenberg, c’est comme descendre dans une mine de charbon : si vous pensez au danger, c’est fini ». Le parallèle entre l’effort des cyclistes et celui des mineurs renforce la dramaturgie du lieu.

La présence de la mine d’Arenberg confère à ce secteur une identité forte, à la fois sportive et patrimoniale. Les vestiges miniers (chevalements, terrils, infrastructures) rappellent le passé industriel du Nord, aujourd'hui valorisé dans le cadre du patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui rejoint directement votre intérêt pour l’histoire minière du bassin du Nord-Pas-de-Calais7. La Trouée d’Arenberg n’est pas seulement un défi sportif, c’est aussi un hommage vivant à la mémoire ouvrière de la région.

L’histoire de la mine d’Arenberg imprègne le secteur pavé de sa rudesse, de sa symbolique et de son authenticité. Elle transforme la traversée de la Trouée en un acte de mémoire, où chaque passage rappelle la sueur et le courage des mineurs, tout en magnifiant la légende de Paris-Roubaix.

LA CHAINE DES TERRILS LOOS EN GOHELLE (30 kms)

La Chaîne des Terrils désigne un ensemble remarquable de terrils, vestiges de l’activité charbonnière du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, dont les plus emblématiques sont les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, situés sur la base du 11/19, à proximité immédiate du Louvre-Lens.

Ce site est reconnu pour la richesse de son patrimoine industriel, naturel et historique.

Les terrils jumeaux, situés sur la base du 11/19, sont les plus hauts d’Europe, culminant à environ 186 à 190 mètres.

Les terrils jumeaux font partie des cinq grands sites miniers inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO, aux côtés de la Cité des Électriciens, du Centre Historique Minier de Lewarde, du 9-9bis à Oignies et du site minier de Wallers-Arenberg.

Depuis leur sommet, accessible par des sentiers balisés, ces deux « pyramides noires » offrent un panorama à 360° sur la région, permettant d’apercevoir Lille, le Mont de Cassel, le monument de Vimy, et de nombreux autres terrils.

Biodiversité remarquable : Ces terrils abritent plus de 150 espèces animales et près de 200 espèces végétales, certaines originaires d’Afrique ou d’Australie, offrant un véritable réservoir écologique.

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Chaîne des Terrils, basé à Loos-en-Gohelle, œuvre depuis 1989 à la protection, l’animation et la valorisation des terrils du bassin minier.

L’association propose des visites guidées, des randonnées, des animations pédagogiques et des sorties « Nature & Patrimoine » pour petits et grands, afin de sensibiliser à l’environnement, au patrimoine et au développement durable.

Le site du 11/19, ancien carreau de fosse reconverti, accueille également la Scène Nationale Culture Commune et propose une lecture des bâtiments industriels, des chevalements et du paysage minier.

La Chaîne des Terrils est classée parmi les sites et paysages d’intérêt par l’État français, afin de préserver la mémoire minière et la richesse naturelle de ces lieux pour les générations futures.

Ce classement vise à concilier protection, gestion et évolution du paysage, tout en favorisant le développement durable et le tourisme raisonné.

Activités : visites guidées, randonnées, animations nature, ateliers pédagogiques, observation de la faune et de la flore, découverte du patrimoine industriel et naturel.

Ouverture : toute l’année, avec des activités adaptées à tous les âges.

« Profitez de vos vacances ou d’un week-end pour passer un moment unique en famille ou entre amis en venant vous ressourcer et vous instruire au sommet des plus hauts terrils d’Europe ! »

La Chaîne des Terrils à Loos-en-Gohelle est ainsi un site incontournable pour comprendre l’histoire industrielle du Nord de la France, tout en profitant d’un espace naturel exceptionnel, aujourd’hui symbole de reconversion et de transmission du patrimoine.

Histoires et légendes autour de la reconversion des terrils

Les terrils du Nord-Pas-de-Calais, vestiges de l’ère charbonnière, sont aujourd’hui le théâtre d’une reconquête à la fois naturelle, sociale et imaginaire. Leur reconversion a donné naissance à de nombreuses histoires et légendes, mêlant mémoire ouvrière, biodiversité et récits fantastiques.

Légendes et récits populaires

- Des visites guidées et contées, comme celles proposées à Loos-en-Gohelle, mettent en scène des légendes locales où les terrils deviennent le repaire de créatures mystérieuses, de lutins ou d’âmes de mineurs. On raconte que certains soirs, les brumes qui enveloppent les sommets laissent entrevoir des silhouettes fantomatiques, gardiennes de la mémoire des gueules noires.

- D’autres récits évoquent les « feux du terril » : certains monticules, en combustion lente, dégagent encore de la chaleur et une lueur rougeâtre, alimentant l’imaginaire populaire de flammes souterraines ou de trésors cachés sous la cendre.

Histoires de reconquête et de renaissance

- La reconversion des terrils est souvent racontée comme une « reconquête naturelle » : après l’abandon de l’activité minière, la nature a repris ses droits, transformant ces montagnes noires en véritables refuges pour la faune et la flore, et en symboles de renaissance pour la région.

- Certains sites, comme Chabaud-Latour ou les terrils de Loos-en-Gohelle, sont devenus des espaces de loisirs, de promenade et de biodiversité, où l’on aime dire que « le noir est devenu vert ».

- On relate aussi l’histoire des anciens mineurs, qui, voyant les terrils devenir des lieux de vie et de détente, y retrouvent une part de leur fierté et transmettent aux nouvelles générations la mémoire du travail et de la solidarité.

Entre mythe et réalité

- La frontière entre histoire et légende est souvent ténue : les récits de reconversion sont porteurs d’espoir mais aussi de nostalgie, mêlant la dureté du passé industriel à la magie d’une nature retrouvée et à l’imaginaire collectif.

- Les terrils, jadis symboles de labeur et de souffrance, sont aujourd’hui célébrés comme des « montagnes de mémoire », où chaque sentier, chaque arbre, chaque légende racontée participe à la réinvention du territoire.

« Cette visite insolite lève le voile sur les légendes de ce lieu et les différentes créatures qui pourraient occuper aujourd’hui les souterrains et les terrils. »

En somme, la reconversion des terrils est racontée dans la région à travers des histoires de transformation, de résilience et de transmission, où la réalité de la nature renaissante se mêle aux légendes et aux récits populaires.

Activités éducatives et randonnées proposées sur les terrils de Loos-en-Gohelle

Le CPIE Chaîne des Terrils propose une large gamme d’activités éducatives et de randonnées adaptées à tous les âges et à différents publics, autour des terrils de Loos-en-Gohelle, site emblématique du patrimoine minier et naturel du Nord-Pas-de-Calais.

- Balades thématiques Art & Nature : Parcours mêlant découverte sensorielle, histoire minière, biodiversité et ateliers artistiques (peintures végétales, créations avec des éléments naturels). Adapté notamment aux jeunes enfants (6-7 ans).

- Ateliers géologie, faune et flore : Découverte pratique de la géologie des terrils, observation et identification des plantes et animaux qui peuplent ces milieux uniques. Les contenus sont adaptés selon la saison.

- Enquête policière grandeur nature : Jeu d’énigmes sur les hauteurs du terril, où les participants mènent l’enquête sur la disparition d’une libellule, tout en découvrant la faune, la flore et l’histoire du site.

- Rallye des terrils : Parcours avec épreuves d’orientation, d’observation, d’identification de la faune et de la flore, et défis sportifs, adaptés selon l’âge et le niveau des participants (notamment pour les 9-12 ans avec accompagnement adulte).

- Exploration de la biodiversité : Activités d’exploration pour rechercher et observer les petits animaux des friches, comprendre leur rôle dans l’écosystème, et ateliers sur la reconnaissance des oiseaux et la fabrication de boules de graisse en hiver.

- Découverte de la mémoire géologique : Manipulation de roches, identification de fossiles et compréhension de l’histoire géologique du bassin minier.

- Lecture de paysage : Analyse de l’évolution du paysage minier, lecture des traces laissées par l’homme et la nature au fil du temps.

Randonnées et parcours sportifs

- Ascension des terrils : Montée sportive sur les sentiers aménagés menant au sommet des plus hauts terrils d’Europe, avec vue panoramique sur la région.

- Sentiers de découverte : Parcours balisés pour découvrir la richesse écologique et patrimoniale des terrils, accessibles en autonomie ou lors de sorties guidées.

- Parcours d’orientation : Cartographie simplifiée en main, les équipes se déplacent sur les sentiers pour relever des défis d’observation et d’orientation.

- Randonnées nature : Circuits adaptés à différents niveaux, permettant de profiter de la biodiversité et des paysages uniques du site.

Pourquoi les terrils de Loos-en-Gohelle sont un symbole du développement durable local ?

Les terrils de Loos-en-Gohelle incarnent le développement durable local pour plusieurs raisons majeures, liées à la reconversion de ces sites, à leur rôle écologique et à leur valeur patrimoniale.

- Reconversion d’un héritage industriel en espace naturel et social

- Autrefois considérés comme de simples déchets de l’industrie minière, les terrils sont aujourd’hui valorisés comme des espaces naturels, culturels et récréatifs, intégrés dans des projets de développement durable qui associent mémoire, culture, biodiversité et usages contemporains.

- Leur classement au patrimoine national et mondial a permis de transformer l’image négative de ces collines artificielles en un symbole de résilience et de renaissance du territoire, conciliant protection, valorisation et nouveaux usages pour les habitants.

- Réservoirs de biodiversité et restauration écologique

- Les terrils sont devenus de véritables « condensés de nature » dans une région fortement urbanisée, abritant une biodiversité remarquable avec des espèces végétales et animales rares ou protégées, parfois absentes ailleurs dans la région.

- Leur gestion écologique (par exemple, pâturage durable, aménagement de sentiers, actions de sensibilisation) favorise la restauration des milieux naturels, la préservation de la faune et de la flore, et la création de corridors écologiques essentiels à l’échelle du territoire.

- Atouts pour l’économie locale et le tourisme durable

- Les terrils participent à la redynamisation économique du bassin minier en attirant un tourisme axé sur la nature, la mémoire et le développement durable, créant ainsi des emplois et valorisant les savoir-faire locaux.

- Des initiatives comme l’agriculture durable, les visites guidées, les activités pédagogiques et les événements culturels contribuent au développement d’une économie respectueuse de l’environnement et du patrimoine.

- Cohésion sociale et transmission de la mémoire

- Les terrils servent de lieux de rencontre, d’apprentissage et de partage, favorisant la cohésion sociale et l’ancrage des habitants dans leur histoire collective, tout en transmettant les valeurs de respect de l’environnement et de citoyenneté écologique.

- Ils sont devenus des marqueurs identitaires forts, porteurs d’une nouvelle dynamique locale tournée vers l’avenir, tout en honorant le passé minier de la région.

En résumé, les terrils de Loos-en-Gohelle sont un symbole du développement durable local car ils illustrent la capacité d’un territoire à transformer un héritage industriel en atout écologique, économique, social et culturel, tout en s’inscrivant dans une démarche de préservation et de valorisation pour les générations future.

Les terrils : symboles de résilience et de reconversion écologique à Loos-en-Gohelle

Pourquoi les terrils symbolisent-ils une renaissance écologique et culturelle ?

« Ces terrils, de simples déchets miniers à l'origine, sont devenus des symboles de la résilience du Nord et des lieux de reconversion exemplaire, mêlant écologie, culture et économie locale ».

Les terrils de Loos-en-Gohelle sont devenus un symbole fort de renaissance écologique et culturelle car ils incarnent la transformation d’un héritage industriel en ressource vivante et créative pour le territoire.

La reconversion des terrils est le fruit d’une dynamique collective impliquant élus, habitants, associations et acteurs économiques, qui ont su transformer une « dette en carbone » en ressource pour l’avenir.

Ce processus a permis de passer « du noir au vert », une formule qui résume la trajectoire de Loos-en-Gohelle et symbolise la capacité du territoire à se réinventer autour de la mémoire minière et de la préservation de la biodiversité.

Renaissance écologique

- Ces sites, autrefois considérés comme des déchets miniers, ont été réhabilités en espaces naturels riches en biodiversité, illustrant la capacité d’un territoire à restaurer ses écosystèmes, à réduire son empreinte écologique et à s’engager dans une trajectoire résiliente et inspirante.

- Leur gestion écologique (restauration de la faune et de la flore, création de corridors écologiques, valorisation des sols) s’inscrit dans une démarche de transition vers un monde décarboné et respectueux de l’environnement, répondant aux défis contemporains du développement durable.

Renaissance culturelle

- Les terrils sont devenus des lieux de mémoire, de transmission et de création artistique, où se croisent histoire ouvrière, initiatives culturelles et projets collectifs. Ils nourrissent l’imaginaire collectif et fédèrent la communauté autour de nouveaux usages, favorisant l’émergence d’une identité renouvelée et partagée.

- En accueillant des événements, des ateliers, des parcours artistiques et des actions éducatives, ces sites participent à la diffusion d’une culture de la transition, ouverte à la diversité et à l’innovation sociale.

Un modèle pour d’autres territoires

- La méthodologie de la renaissance écologique, qui vise à inspirer, fédérer et réunir autour de projets concrets, s’applique pleinement à la transformation des terrils : elle montre comment des lieux marqués par le passé peuvent devenir des laboratoires d’avenir, porteurs de solutions pour la société et l’environnement.

En résumé, les terrils symbolisent une renaissance écologique et culturelle parce qu’ils illustrent la capacité d’un territoire à se réinventer en conciliant mémoire, nature et créativité, tout en inspirant d’autres démarches de transition vers un avenir durable.

LOOS EN GOHELLE : LA VILLE DU BASSIN MINIER DEVENUE MODELE DE TRANSITION ECOLOGIQUE EN FRANCE (30 kms)

Loos-en-Gohelle, petite ville du Bassin minier du Nord, est devenue un modèle de transition écologique en France. Après 113 ans d’exploitation minière, marquée par le modèle de développement industriel puis le choc de la désindustrialisation, elle a su tourner la page du charbon pour s’engager vers un avenir fondé sur la durabilité et la participation habitante.

Aujourd’hui, elle produit de l’énergie verte, développe des logements sobres, une alimentation sans pesticides et des mobilités douces. Loos-en-Gohelle, autrefois sinistrée, est désormais une vitrine inspirante de la transition énergétique.

Un exemple concret de résilience écologique et de reconversion réussie.

À Loos-en-Gohelle, la transition écologique est en marche depuis 30 ans. Cette ancienne ville minière ne cesse de se réinventer : production d'énergie renouvelable, agriculture bio ou encore mobilités douces. Dans tous les secteurs, le citoyen est au cœur du projet, l'initiateur et le bénéficiaire d'un mode de vie plus durable. Véritable laboratoire de la diversité, la métamorphose de Loos-en-Gohelle est plus que jamais source d'inspiration.

Loos-en-Gohelle et ses 6 850 habitants ont longtemps bénéficié de l'essor de la production de charbon pour faire prospérer la ville. Mais face à la crise industrielle et environnementale, la commune située au nord de Lens fait le pari de la transformation durable en mettant à profit la population locale.

Comment Loos-en-Gohelle a-t-elle réussi sa transition écologique à partir du charbon ?

Loos-en-Gohelle est devenue un modèle de transition écologique en France et à l’international. Cette réussite s’explique par une stratégie globale, progressive et participative, articulée autour de plusieurs axes majeurs.

- Valorisation de l’héritage minier

- Plutôt que de renier son passé, la ville a intégré les traces de l’industrie charbonnière dans sa nouvelle identité : les terrils, autrefois symboles de pollution, sont devenus emblèmes de résilience et supports d’installations solaires.

- Les sites miniers ont été reconvertis en pôles d’innovation et de développement durable, comme la Base 11/19, qui accueille aujourd’hui des activités liées à l’écologie et à l’économie sociale et solidaire.

- Leadership politique et vision à long terme

- Sous l’impulsion de maires engagés, notamment Jean-François Caron, la commune a mis en place une stratégie de conduite du changement, en embarquant la population dans la transition et en fixant des objectifs ambitieux de développement durable.

- L’accent a été mis sur l’intelligence collective, la concertation citoyenne et l’innovation sociale, pour créer une dynamique locale forte et durable.

- Transition énergétique et rénovation du bâti

- Loos-en-Gohelle a massivement investi dans les énergies renouvelables, en installant des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics et sur les terrils, et en créant la société citoyenne « Mine de soleil » pour impliquer les habitants dans la production d’énergie verte.

- La ville a lancé dès 1997 une politique d’écoconstruction et de rénovation énergétique : interdiction du chauffage électrique dans les nouvelles constructions, développement de logements sociaux à haute performance thermique, et réhabilitation massive du patrimoine bâti, notamment via les programmes Villavenir, Chênelet et Loos Rehab.

- Gestion durable des ressources et biodiversité

- Des dispositifs de récupération d’eau de pluie et d’économie d’énergie ont été généralisés, réduisant la consommation électrique de la commune de 20 %.

- Une ceinture verte de 15 km et des corridors biologiques favorisent la biodiversité et limitent l’étalement urbain.

- Implication citoyenne et changement des comportements

- Les citoyens sont au cœur du projet, avec des ambassadeurs de la transition, des ateliers participatifs et des actions de sensibilisation.

- Les habitants participent aux choix alimentaires (ex : introduction du vrac dans les commerces, paniers anti-gaspi), à la gouvernance des projets énergétiques et à la vie associative.

- Résultats et reconnaissance

- Loos-en-Gohelle est aujourd’hui une référence européenne en matière de transition écologique, citée comme exemple lors de la COP21 et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

- La commune a su transformer une crise industrielle majeure en opportunité pour inventer un modèle de développement local durable, inclusif et résilient.

En résumé, la réussite de Loos-en-Gohelle tient à la combinaison d’une vision politique forte, d’une mobilisation citoyenne continue, d’investissements dans l’innovation écologique et d’une valorisation intelligente de son héritage industriel

Avec cette métamorphose à 360°, la petite ville de l'ex-bassin minier espère raconter un nouveau chapitre de son histoire et tourner la page vers l'or vert. Alimentation durable, production solaire, mobilité douce... aucun aspect de la vie quotidienne n'est laissé au hasard.

Axes de transformation

Premier axe de la transformation de la commune : l'énergie.

Sobriété énergétique

Geoffrey Mathon a grandi dans la cité n°5, l'une des plus pauvres de la ville. Maire de Loos-en-Gohelle depuis 2023, il continue une croisade engagée depuis 20 ans par la ville pour inciter les bailleurs sociaux à construire des logements toujours plus "basse-consommation".

Produire sa propre énergie

En parallèle de la sobriété, Loos-en-Gohelle fait le pari des énergies renouvelables. Il suffit de prendre un peu de hauteur pour admirer la nouvelle toiture de l'église Saint-Vaast. En 2013, elle a été recouverte de cellules photovoltaïques.

Depuis, l'idée a germé, et huit bâtiments municipaux ont été transformés en centrale solaire, des sites exemplaires qui font désormais partie d'un circuit original : le DDTour. (Il s'agit d'une visite guidée et pédagogique à destination des professionnels sur les questions du développement durable).

Les Loossois se sont engagés dans cette transition énergétique jusqu'à y investir leur épargne. "Les panneaux sont superposés à la toiture. C'est parce que le bâtiment appartient à la ville et les panneaux à la société Mine de Soleil. La mairie n'avait pas l'argent pour payer la technologie, donc il y a eu un appel aux habitants pour qu'ils deviennent actionnaires de Mine de Soleil."

Impliquer les habitants pour changer d'échelle, c'est l'idée lumineuse de la société Mine de Soleil. 130 citoyens se sont laissé embarquer dans l'aventure des panneaux solaires. L'électricité produite représente l'équivalent de 175 foyers loossois, elle est revendue à EDF. Pour pérenniser cette implication citoyenne, chaque nouveau-né de Loos-en-Gohelle reçoit une action Mine de Soleil, un investissement pour l'avenir sachant que la ville s'est engagée à devenir un territoire à énergie positive en 2050. C'est-à-dire : produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme.

Deuxième axe de la transformation de Loos-en-Gohelle : Des mobilités alternatives

Pour ce faire, la ville participe à l'extrême-défi de l'ADEME. Le principe est simple : "créer de nouvelles solutions de déplacement pour remplacer la voiture dans les déplacements du quotidien des territoires périurbains et ruraux, et la logistique en ville."

Dans la petite commune du Pas-de-Calais, cette nouvelle solution de déplacement se matérialise par un engin voituroïde mêlant vélo et voiture électrique : le Karbikes. Cesar Lazaro-Mendez, séduit par la voiturette, a accepté de la tester : il travaille à quatre kilomètres de chez lui. Avec le Karbikes, il double son temps de trajet par rapport à la voiture, mais il est convaincu par cette alternative décarbonée pour les déplacements du quotidien.

Troisieme axe de la transformation de Loos-en-Gohelle : L'agriculture bio, ensemble

Énergie, mobilité... mais aussi agriculture, à Loos-en-Gohelle, les acteurs du changement, ce sont les habitants. La ville de l'ex-bassin minier compte dix exploitants, dont quatre ont décidé de rejoindre Bioloos : une structure qui leur permet de tester le bio sur des terres mises à disposition par la ville. Pour chaque hectare mise à la disposition des agriculteurs, ils s'engagent à convertir la même surface sur leurs propres terres.

Des solutions alimentaires nouvelles

Du champ au jardin, il n'y a qu'un pas. Pour embarquer tous les cultivateurs dans la métamorphose durable, Loos-en-Gohelle peut compter sur le projet fifty/fifty, un dispositif mis en place par la ville sur le principe "gagnant-gagnant". L’idée est de soutenir et développer les initiatives des habitants pour réaliser des projets d’intérêt général.

Ce n'est donc pas un hasard si les Anges Gardins, nés dans le Calaisis, sont venus jusque dans l'Artois. L'association cultive des jardins d'insertion pour (re)mettre des personnes sur les rails de l'emploi. À Loos-en-Gohelle, ils plantent des légumes au milieu des vergers pour garder l'humidité et favoriser les pollinisateurs. Une démarche qui permet de produire une alimentation "locale", "accessible" et de "qualité pour les consommateurs" détaille Anselme de l'association.

En mettant en culture des friches, les Anges Gardins sont en train de développer un archipel nourricier dans toute l’agglomération lensoise. "Demain, très certainement, il sera extrêmement difficile de faire venir des produits de contrées lointaines", poursuit Dominique Hays. L'objectif, donc : trouver des solutions alimentaires nouvelles. Une fois par semaine, sur la place de la mairie, les Anges Gardins vendent leurs légumes

Loos-en-Gohelle, laboratoire de la transition, crée des liens entre les hommes et diffuse ses idées au-delà des frontières de la commune. À quelques kilomètres, à Méricourt, le centre social et la cantine sont alimentés pour moitié en énergie renouvelable. Bientôt, un terrain de tennis de Liévin et une salle de sport lensoise seront recouverts de panneaux photovoltaïques Mine de Soleil.

Du noir du charbon au vert de l’espoir… Loos-en-Gohelle montre le chemin.

PATRIMOINE NATUREL

Le Parc CALONNIX (5 kms)

La Chaîne des Terrils désigne un ensemble remarquable de terrils, vestiges de l’activité charbonnière du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, dont les plus emblématiques sont les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, situés sur la base du 11/19, à proximité immédiate du Louvre-Lens.

Ce site est reconnu pour la richesse de son patrimoine industriel, naturel et historique.

Les terrils jumeaux, situés sur la base du 11/19, sont les plus hauts d’Europe, culminant à environ 186 à 190 mètres.

Véritable écrin de verdure, il offre une grande diversité d’activités de plein air adaptées à tous les âges :

- Sentiers de promenade le long des étangs et de la rivière, parfaits pour la détente et l’observation de la nature.

- Plusieurs parcours de pêche et deux grands étangs.

- Aires de jeux pour enfants, dont un parc de jeux en bois, des jeux gonflables, une balançoire adaptée aux personnes à mobilité réduite, une tyrolienne et des volières.

- Parcours VTT, bi-cross, skatepark, piste de roller skate.

- Courts de tennis, mur d’escalade, stand de tir, sports de raquettes.

- Centre équestre et activités d’équitation.

- Parc animalier et promenades en pédalos.

- École de cirque, paintball, course d’orientation, et organisation régulière de concerts et d’animations saisonnières (guinguettes, marchés nocturnes, fêtes, trails, Halloween, etc.).

- Restauration et buvette sur place, avec une offre de petite restauration pendant la saison estivale.

Le parc est ouvert toute l’année, avec des horaires et des animations adaptés selon la saison. Il accueille aussi bien les familles que les groupes, les sportifs ou les amateurs de nature.

Le Parc d'Olhain (13 kms), son belvédère et sa piste de luge 4 saisons

Le Parc d’Olhain est un vaste espace de loisirs et de nature situé dans le Pas-de-Calais, à proximité des communes de Fresnicourt-le-Dolmen, Maisnil-lès-Ruitz et Rebreuve-Ranchicourt. Il s’étend sur 170 hectares au cœur d’un massif forestier de 450 hectares, offrant un véritable poumon vert pour la région.

Le belvédère constitue ainsi un point de vue exceptionnel pour admirer la diversité des paysages du Pas-de-Calais et vivre une expérience à la fois contemplative et ludique au cœur du parc.

La piste de luge 4 saisons est une attraction sur rails accessible toute l’année, qui permet de dévaler une pente à plus de 35 km/h, seul ou à deux, sur un parcours de 1 000 mètres parfaitement intégré à l’environnement forestier du parc.

- Le Parc

Créé en 1973, le parc a pour mission d’offrir un espace de détente, de loisirs et de découverte accessible à tous, que ce soit pour les familles, les sportifs, les groupes scolaires ou les touristes. Il accueille plus de 500 000 visiteurs par an et propose une offre variée d’activités de plein air dans un environnement préservé.

Le Parc d’Olhain est reconnu pour la diversité de ses activités, adaptées à tous les âges et niveaux :

- Parcours de filets suspendus (plus de 3 000 m², un des plus grands au monde)

- Piste de luge 4 saisons de 1 000 mètres, sensations garanties à plus de 35 km/h

- Accrobranche, tyrolienne et belvédère culminant à 210 mètres avec vue panoramique

- Golf miniature paysagé et golf 9 trous

- Piscine de plein air ouverte en été, avec pataugeoire pour les enfants

- Parcours de VTT, randonnée pédestre, marche nordique, course d’orientation

- Village enchanté pour les enfants, avec jeux, toboggans et structures adaptées

- Hébergements variés : camping, hébergements insolites, résidences familiales, aires pour camping-cars

- Services de restauration sur place : self-service, bar-glacier, foodtruck

Le parc adhère au réseau Ethic Etapes, promouvant l’accueil, la rencontre et le brassage social et culturel. Il est également labellisé Ecolabel Européen, garantissant une gestion respectueuse de l’environnement.

- Le Belvédère

Le Belvédère du Parc d’Olhain, par sa hauteur et son emplacement, permet de profiter d’une vue panoramique exceptionnelle sur la forêt, les vallons et la campagne environnante, offrant une expérience immersive et inoubliable à ses visiteurs

Le belvédère du Parc d’Olhain est une structure emblématique située à proximité de la plaine de jeux, sur le point le plus élevé du parc. Il s’agit d’une tour unique de 40 mètres de haut, composée de 8 plateformes, qui permet aux visiteurs de culminer à 210 mètres d’altitude sur la plus haute d’entre elles.

Depuis le sommet, une vue à 360° s’ouvre sur les paysages environnants : au nord, l’ancien bassin minier et les Monts de Flandres ; au sud, l’Artois et sa campagne. Le belvédère surplombe également le Château d’Olhain et les collines de l’Artois5.

L’accès au belvédère et à ses deux toboggans (situés à 6 et 10 mètres) est gratuit.

Une table d’orientation en réalité augmentée permet de mieux identifier les différents points remarquables du panorama.

Pour redescendre, deux toboggans offrent une expérience amusante et rapide, en plus de la descente à pied.

- La piste de luge 4 saisons

Caractéristiques principales :

- Longueur du parcours : 1 000 mètres, dont 650 mètres de descente avec un dénivelé de 70 mètres.

- Vitesse : Jusqu’à plus de 35 km/h, avec la possibilité de gérer sa propre allure grâce à un système de freinage individuel.

- Parcours : Le tracé serpente entre les arbres, offrant des virages serrés, des passages en forêt et une vue imprenable sur les collines de l’Artois et le château d’Olhain.

- Sécurité : Il s’agit d’une luge sur rails, entièrement sécurisée, accessible dès 3 ans accompagné, ou en solo à partir de 10 ans et 1,35 mètre.

- Accessibilité : Ouverte à tous, la piste fonctionne toute l’année avec des horaires adaptés selon la saison.

- Expérience : Sensations fortes garanties, rires et émotions partagées en famille ou entre amis, avec la possibilité de repartir avec une photo souvenir de la descente.

La luge 4 saisons du Parc d’Olhain offre une expérience ludique et sportive, adaptée à tous les publics, dans un cadre naturel exceptionnel et sécurisé.

LOISINORD Noeux Les Mines (19 kms)

Loisinord est un complexe sportif unique situé à Nœux-les-Mines, aménagé sur un terril impressionnant de 129 mètres de hauteur, vestige de l’ère minière locale.

Ce site propose la plus grande piste de ski synthétique extérieure permanente d’Europe, d’une longueur de 320 mètres et d’une surface de 10 000 m², accessible toute l’année, aussi bien aux débutants qu’aux skieurs expérimentés, en ski ou en snowboard.

Caractéristiques principales

- Piste de ski synthétique brumisée en permanence avec de l’eau recyclée pour reproduire les sensations de la glisse sur la neige.

- Remontées mécaniques modernes : un téléski à perches débrayables et un téléski à perches fixes pour les débutants.

- Modules freestyle : half-pipe, quarter pipe, trois rampes de slide, champ de bosses, et trois tremplins pour les adeptes de sensations fortes.

- Espace débutant spécialement aménagé pour l’initiation.

- Organisation régulière d’événements : Fête du ski, Gliss’n’zik, salon de la montagne, descente du Père Noël.

Loisinord offre une expérience sportive atypique, transformant un ancien site industriel en un lieu de loisirs dynamique, avec une vue panoramique sur la chaîne des terrils et, par temps clair, jusqu’aux Monts de Flandres et la Belgique.

Le site est ouvert à tous, familles, groupes, entreprises, et attire aussi bien les amateurs de sports de glisse que ceux en quête d’une activité originale dans la région.

« Un terril transformé en montagne noire et blanche, l’expérience est belle. »

Loisinord est un exemple remarquable de reconversion industrielle, devenu un haut lieu du ski et des sports de glisse dans le nord de la France, accessible à tous et toute l’année

Marais de Mareuil (30 kms)

La fontaine Sainte-Bertille et ses promenades entre bois et marais MAROEUIL |

Maroeuil est une petite commune au cœur de l’Artois, à deux pas d’Ecoivres et du Mont-Saint-Eloi.

Une escapade dans un endroit tranquille, qui va plaire aux amoureux de promenades en plein air, aux curieux et amateurs de lieux emplis d’histoire, d’insolite et de croyances encore bien vivantes. Entre les marais aménagés en promenade, sa forêt domaniale et sa source miraculeuse de Sainte Bertille… Maroeuil mérite le détour.

Une halte à la fontaine Sainte-Bertille et son eau guérisseuse

Tous les ans, dans les jours qui entourent la fête de Sainte Bertille (11 octobre), un pèlerinage se rend de l’église, à la chapelle votive de la rue de Louez puis à la source. Les pèlerins viennent ainsi tremper un linge ou recueillir de l’eau. Eau qu’on applique ensuite sur les yeux atteints de cécité ou malades

L’espace naturel du marais de Maroeuil, une promenade le long de la Scarpe

Maroeuil, c’est également un espace naturel de 20 ha, aménagé en sentiers boisés, sur 1,7 km, qui longent les rives du Gy et de la Scarpe. Pour les amateurs de flore, on peut observer une plante rare dans notre région, le Polypode commun (Polypodium vulgare) ou encore l’iris des marais. Côté faune, vous pourrez partir à la recherche, mais sans le déranger, du minuscule escargot Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana). Gros de 3 mm seulement, il sert de mascotte au balisage du site

JARDINS ET GENS DU NORD

La fête des plantes de LOCON : une fête, un lieu de rencontres … (25 kms)

La Fête des Plantes de Locon est un événement horticole majeur dans le Pas-de-Calais, marquant le lancement de la saison des manifestations horticoles dans les Hauts-de-France.

Elle se tient sur un week-end habituellement fin mars début avril

L’idée originelle de cette Fête créée en 2003, était d’offrir aux amateurs de jardin de la région, la possibilité de découvrir un univers qu’ils ne connaissaient pas, ou, pour les plus avertis, de s’offrir LA PLANTE qui manquait à leur collection. Mais bien vite, elle devint un rendez-vous convivial, où l’on aime se retrouver, discuter entre « fous de jardin » des dernières nouveautés, questionner les exposants, admirer les stands et bien sûr où l’on craque sur les superbes plantes qui y sont proposées et ne font qu’embellir notre jardin.

Celle-ci se veut « sélective » et réunit des producteurs avant tout passionnés et qui sont sans cesse à la recherche de nouveautés… Ces plantes d’exception, les producteurs les cultivent pour la plupart eux-mêmes, dans des conditions de culture identiques à celles de nos jardins, ce qui est un gage de réussite. Ainsi, on y rencontre des producteurs de la région, mais aussi de toute la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Ceux-ci adorent faire partager leur passion et dispenser tous les conseils souhaités pour vous donner l’envie de créer un « autre jardin »

https://www.fetedesplanteslocon.com/une-fete,-un-lieu-de-rencontres.html

Didier WILLERY : dingue de plantes (Camblain Châtelain)

Didier Willery est un jardinier passionné et conseiller botanique reconnu, surnommé le « dingue de plantes » depuis la parution de son best-seller éponyme en 2016, qui lui a valu le Grand Prix Redouté. Il possède plus de 40 ans d’expérience dans la plantation, le test et la photographie de nombreuses plantes, qu’il cultive dans son jardin personnel de 2500 m² situé à Camblain Châtelain, où il expérimente des plantations autonomes, belles et comestibles, nécessitant peu d’entretien.

Il est une figure majeure du jardinage contemporain en France, combinant expertise botanique, expérience pratique et pédagogie pour promouvoir un jardinage durable et respectueux de la nature.

Il est également auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation et de référence sur le jardinage, publiés principalement aux Éditions Ulmer.

Ses livres, comme Créer un jardin résilient, primé en 2024, mettent l'accent sur la création de jardins naturels mais pas sauvages, favorisant la diversité végétale pour réduire les interventions comme l'arrosage, les traitements ou l'engrais.

Didier Willery est aussi un conférencier actif, partageant ses conseils pour concevoir des jardins résilients, esthétiques et productifs, qui s'adaptent aux aléas climatiques en s'inspirant des principes naturels de groupements végétaux et de la coexistence étagée des plantes. Il a travaillé comme responsable botanique du jardin privé de la Princesse Greta Sturdza, le jardin Vasterival, jusqu'en 2022

Auteur et blogueur : Didier Willery a écrit plusieurs ouvrages de référence sur le jardinage et partage régulièrement ses conseils et découvertes sur différents supports, notamment dans des magazines spécialisés tels que Détente Jardin, L’Ami des Jardins, Jardins d’Eden et Gartenpraxis.

Son Jardin Privé

Didier Willery possède également un jardin personnel, véritable laboratoire d’expérimentation où il

teste de nouvelles plantes, techniques et associations végétales. Ce jardin est réputé pour sa diversité botanique, sa résilience face aux conditions climatiques difficiles, et son approche innovante du jardinage, notamment dans la gestion de l’eau et des plantes dites “envahissantes”.

Influence et Partage

Il est régulièrement sollicité pour partager son savoir-faire lors de conférences, dans des reportages ou à travers des vidéos de visites guidées de son jardin, qui inspirent de nombreux jardiniers amateurs et professionnels.

Sa philosophie de jardinage

- Observation et imitation de la nature

Didier Willery prône une approche du jardinage qui consiste à observer la nature et à s’en inspirer pour créer des jardins résilients et autonomes.

Il privilégie l’enchevêtrement des plantes, c’est-à-dire leur mélange et leur superposition, comme cela se passe spontanément dans les milieux naturels, plutôt que de les aligner ou de les isoler artificiellement.

- Créer des communautés végétales

Selon lui, la résilience d’un jardin vient du fait que les plantes vivent en communauté : elles s’entraident, créent leur propre microclimat et se protègent mutuellement des aléas climatiques (sécheresse, excès d’eau, vent, etc.).

Il insiste sur le fait que « c’est le massif qui est résilient, pas la plante individuelle ».

- Favoriser l’autonomie des plantes

Didier Willery recommande de choisir des plantes adaptées au sol et au climat local, notamment des espèces indigènes, pour limiter les besoins en arrosage, engrais et entretien.

Il privilégie les plantes qui se ressèment spontanément, car elles sont plus robustes et mieux adaptées que celles qui sont repiquées ou trop assistées.

- Moins d’intervention, plus d’accompagnement

Le rôle du jardinier, selon lui, est d’arbitrer, d’observer et d’accompagner la nature plutôt que de la contraindre : « Le jardinier doit faire confiance à la nature et observer les événements qui se mettent en place sans lui ».

Les interventions doivent être limitées et ciblées, dans le but de préserver l’harmonie et l’élégance du jardin, sans tomber dans le « jardinage paresseux » mais en évitant l’entretien rébarbatif et inutile.

- Travailler avec la nature, pas contre elle

Il défend l’idée de coopérer avec la nature, de comprendre ses mécanismes et de s’y adapter, plutôt que de lutter contre elle, ce qui demande beaucoup d’efforts pour peu de résultats.

La philosophie de Didier Willery repose sur l’observation, l’imitation des mécanismes naturels, la diversité végétale, l’autonomie des plantes et une intervention minimale du jardinier, pour créer des jardins beaux, résilients, peu exigeants en entretien et respectueux de la nature

Comment Didier Willery définit-il la relation entre plantes et nature dans son jardinage ?

Didier Willery définit la relation entre plantes et nature dans son jardinage comme une alliance étroite et communautaire, inspirée directement des écosystèmes naturels. Il considère que les plantes ne doivent pas être isolées ou disposées de façon artificielle, mais plutôt imbriquées et associées, comme elles le sont dans la nature, où elles poussent naturellement les unes avec les autres.

Pour lui, la force du jardin réside dans la constitution de communautés végétales : chaque plante protège et est protégée par les autres, ce qui les rend collectivement plus résistantes aux aléas climatiques et aux maladies. Il affirme que « c’est le massif qui est résilient, pas la plante individuelle ». Cette organisation permet aux plantations de se développer et de se régénérer presque toutes seules, limitant ainsi les besoins en interventions humaines, en arrosage ou en traitements.

Il prône un « nouveau pacte avec la nature » : le jardinier doit observer, comprendre et imiter les mécanismes naturels, adapter ses gestes au plus près de la nature, et favoriser la diversité végétale adaptée à chaque milieu. Il résume son approche en insistant sur l’importance d’imbriquer les plantes dans l’espace et dans le temps, créant ainsi des « phytosystèmes » où la vie reprend tous ses droits et où le jardin devient un refuge aussi bien pour la biodiversité que pour le jardinier.

Quelles sont les principales techniques de Didier Willery pour favoriser la résilience des jardins ?

- Associations végétales inspirées de la nature

Didier WILLERY recommande de créer des alliances de plantes, appelées parfois « phynergies » ou « phytosystèmes », en s’inspirant des communautés végétales naturelles où les plantes s’entraident et se protègent mutuellement.

Il déconseille la ségrégation par espèces (ex : tous les fruitiers ensemble, toutes les roses ensemble) et préfère le mélange et l’imbrication des végétaux dans l’espace et dans le temps.

- Choix de plantes adaptées

Il privilégie la sélection de végétaux adaptés au sol, au climat local et aux microclimats du jardin, pour limiter les besoins en arrosage, en engrais et en soins.

Les plantes choisies doivent pouvoir se développer et se régénérer presque seules, ce qui accroît leur robustesse face aux aléas climatiques et aux parasites.

- Observation et analyse du terrain

Il insiste également sur l’importance de bien connaître son jardin : analyser le sol, comprendre les microclimats, observer la manière dont les plantes poussent naturellement, et transposer ces observations à son propre espace.

- Adaptation des gestes et techniques

Il revisite les gestes du jardinier (planter, tuteurer, arroser, tailler) pour les adapter au plus près de la nature, optimisant ainsi la reprise, la croissance et la résistance des végétaux.

Ces pratiques limitent les interventions lourdes, réduisent la consommation d’eau et évitent la dégradation des sols et la pollution.

- Diversification et complémentarité

Didier Willery encourage à diversifier la palette végétale, à combiner ornementales et comestibles, et à multiplier les types d’associations pour renforcer la résilience globale du jardin.

- Création d’un jardin-cocon

L’objectif est de créer un jardin-cocon, refuge pour la biodiversité et le jardinier, qui reste attrayant, productif et facile à vivre toute l’année, même en cas d’aléas climatiques.

Quels conseils pratiques Didier Willery donne-t-il pour associer les plantes ?

- S’inspirer de la nature et miser sur la diversité

Associer des plantes de formes, de couleurs et de textures variées pour créer un jardin dense, esthétique et résilient toute l’année.

Diversifier les plantations en mêlant vivaces, bulbes, couvre-sol, arbustes, arbres et grimpantes, à l’image des sept strates du modèle forestier naturel.

- Ne jamais laisser le sol nu

Couvrir le sol en permanence avec des plantes couvre-sol, des feuilles mortes, de la paille ou du foin pour protéger la vie du sol, limiter l’évaporation et réduire le désherbage.

- Associer comestibles et ornementales

Mélanger plantes comestibles et plantes d’ornement pour profiter à la fois de la beauté et de la productivité du jardin, tout en favorisant la biodiversité.

- Adapter le choix des plantes au sol et au climat

Sélectionner des plantes adaptées à la nature du sol et au climat local, plutôt que de vouloir imposer des espèces inadaptées.

- Planter au bon moment

Observer le rythme du jardin et planter en fonction des périodes de végétation réelles (8 « saisons » au lieu des 4 traditionnelles), pour un meilleur enracinement et une reprise optimale.

- Privilégier les associations durables

Favoriser les plantes qui se naturalisent et se ressèment seules (ex : bulbes botaniques, hellébores, perce-neige), pour limiter les interventions et obtenir des massifs qui évoluent et se renouvellent d’eux-mêmes.

- Observer et ajuster

Observer les comportements des plantes et leur sociabilité pour ajuster les associations au fil des saisons et des années, en comblant les vides ou en remplaçant les plantes qui ne se plaisent pas

En résumé, Didier Willery conseille de créer des associations riches, denses et naturelles, en s’appuyant sur la diversité, l’observation, l’adaptation au milieu, et la complémentarité entre plantes, pour obtenir un jardin beau, productif et facile à vivre toute l’année

Comment choisir les bonnes plantes pour une association harmonieuse ?

Pour choisir les bonnes plantes et réussir une association harmonieuse, il est essentiel de suivre plusieurs principes clés :

- Tenir compte des besoins similaires: Associez des plantes qui partagent les mêmes exigences en matière d’ensoleillement, de nature de sol et d’arrosage. Cela évite que certaines souffrent pendant que d’autres prospèrent, et garantit une croissance saine à l’ensemble du massif.

- Varier les formes, hauteurs et textures: Mélangez plantes basses, moyennes et hautes, ainsi que différentes textures de feuillage et de fleurs, pour créer du relief et de la dynamique visuelle. Placez les plantes les plus basses à l’avant, les plus hautes à l’arrière ou au centre selon la configuration.

- Éviter la concurrence des racines: Associez des plantes ayant des systèmes racinaires complémentaires (par exemple, des racines superficielles avec des racines profondes) pour qu’elles exploitent différentes couches du sol sans se faire concurrence, optimisant ainsi l’espace et les ressources.

- Privilégier la diversité et le compagnonnage: Intégrez des fleurs, des aromatiques et des légumes pour attirer pollinisateurs et auxiliaires, repousser les parasites et enrichir la biodiversité. Par exemple, le basilic avec la tomate, ou la lavande pour éloigner les pucerons.

- Choisir une plante dominante: Sélectionnez une essence de base ou une plante structurante qui servira de point d’ancrage visuel, autour de laquelle viendront s’articuler les autres espèces.

- Harmoniser les couleurs: Pensez à associer des couleurs qui se complètent ou créent de beaux contrastes, en ajoutant éventuellement du feuillage blanc ou argenté pour adoucir l’ensemble.

En quoi la densité et la diversité favorisent-elles un jardin équilibré

La densité et la diversité dans un jardin sont essentielles pour créer un écosystème équilibré et résilient.

- Densité : Un jardin dense, où les plantes couvrent bien le sol et occupent toutes les strates (du couvre-sol aux arbres), limite l’espace disponible pour les mauvaises herbes, réduit l’évaporation de l’eau et protège le sol. Cette densification favorise aussi la présence de haies et de refuges, ce qui attire et maintient une faune variée, renforçant ainsi la biodiversité.

- Diversité: Plus un jardin accueille de variétés de plantes (arbres, arbustes, vivaces, annuelles, indigènes…), plus il attire une grande diversité de pollinisateurs, d’insectes auxiliaires, d’oiseaux et de petits mammifères.

Cette diversité permet de :

- Favoriser la pollinisation naturelle et de meilleures récoltes,

- Réguler les nuisibles par la présence de prédateurs naturels,

- Améliorer la santé du sol grâce à l’action de différents micro-organismes,

- Accroître la résilience du jardin face aux maladies, aux parasites et aux aléas climatiques, car toutes les plantes ne réagissent pas de la même façon aux perturbations.

En combinant densité et diversité, le jardin devient un véritable écosystème vivant, capable de s’autoréguler, de limiter les interventions humaines et de rester productif et beau toute l’année

Mela Rosa : Premier créateur de roses au Nord de Paris - Grigny (40 kms)

Jean-Lin LEBRUN, en créant en 2003, la pépinière MELA ROSA, s’est imposé comme une référence dans la création des rosiers et des variétés fruitières anciennes.

Le nom de la pépinière, alliant « Mela » et « Rosa », reflète cette double passion.

Chaque année, elle ouvre ses portes au public lors d’un week-end de juin, offrant une immersion dans cet univers floral unique.

La Pépinière Mela Rosa est un espace de découverte, de création et de partage autour de la rose et du jardin, animé par la passion et l’expertise de ses fondateur

Mela Rosa 105 Rue du Bois-Tahon (62 140) Grigny

Pépinière HENNEBELLE – Boubers sur Canche (30 kms)

La Pépinière Jean-Pierre Hennebelle, située à Boubers-sur-Canche dans le Pas-de-Calais, est une référence incontournable pour les amateurs d’arbres et d’arbustes rares ou de collection. Fondée au début des années 1960 par Jean-Pierre Hennebelle, elle se distingue par son approche novatrice : un arboretum paysager de trois hectares servant d’écrin aux végétaux produits et proposés à la vente. La pépinière est reconnue pour la diversité, la qualité et l’originalité de ses collections, notamment de bouleaux (Betula) et d’érables (Acer).

La princesse Greta Sturdza, créatrice du Jardin Le Vasterival, considérait Jean-Pierre Hennebelle comme « l’un des plus grands pépiniéristes » qu’elle ait eu la chance de rencontrer, soulignant le lien fort entre la pépinière et le célèbre jardin normand.

Après le décès de Jean-Pierre Hennebelle en 2002, ses fils Nicolas et Jean-Loup ont repris la gestion de la pépinière, perpétuant la vision et la philosophie de leur père tout en enrichissant les collections existantes.

La pépinière propose un vaste choix d’arbres et d’arbustes remarquables pour leur floraison, leur feuillage, leur écorce ou leurs fruits décoratifs. Parmi les variétés d’exception créées sur place, on peut citer le pommier à fleurs ‘Comtesse de Paris’.

L’influence de l’histoire de Jean-Pierre Hennebelle sur la sélection de plantes

L’histoire de Jean-Pierre Hennebelle marque profondément la sélection de plantes proposée à la pépinière de Boubers-sur-Canche. Dès sa création dans les années 1960, Jean-Pierre Hennebelle a conçu une pépinière-jardin unique, en perpétuel changement, où la diversité, la poésie et l’expérimentation sont centrales. Il a toujours privilégié la culture en pleine terre, refusant les conteneurs et toute forme de culture artificielle, afin de garantir la vigueur et la reprise des plantes, et de préserver leur caractère naturel.

Son approche se traduit par :

- Une sélection de plus de 6000 espèces et variétés, souvent rares ou inédites, cultivées sans produits chimiques, dans une terre argileuse enrichie naturellement.

- Un accent mis sur les arbres et arbustes à écorces, feuillages, floraisons ou fruits décoratifs remarquables, avec une attention particulière à la diversité des formes et des couleurs, inspirée par la nature elle-même.

- L’introduction et la création de variétés originales, comme le pommier à fleurs ‘Comtesse de Paris’ ou la Pulmonaria ‘Majesté’, issues de ses propres sélections et semis.

Jean-Pierre Hennebelle a également innové dans la présentation des plantes, organisant la pépinière comme un grand jardin paysager, où les végétaux sont regroupés par thèmes (saisons, parfums, feuillages, écorces), offrant ainsi aux visiteurs une expérience immersive et inspirante.

Après son décès en 2002, ses fils Nicolas et Jean-Loup ont poursuivi cette philosophie, maintenant les méthodes de culture traditionnelles et enrichissant les collections emblématiques de bouleaux (Betula) et d’érables (Acer). Ils perpétuent l’esprit d’innovation, de diversité et de respect du vivant qui caractérisait leur père.

La pépinière Jean Pierre HENNEBLLE et le jardin le Vasterival

Le Jardin Le Vasterival, situé à Sainte-Marguerite-sur-Mer en Normandie, est un jardin privé de renommée internationale, créé et façonné par la princesse Greta Sturdza à partir de 1957. S’étendant sur environ 12 hectares, il rassemble plus de 8 000 à 10 000 espèces et variétés de plantes, dont d’importantes collections de magnolias, rhododendrons, hortensias, érables japonais, hellébores, et bien d’autres. Le jardin est réputé pour ses mises en scène naturalistes, sa diversité botanique et ses techniques de taille de transparence, qui sont transmises lors des visites guidées.

Un lien historique et professionnel unit la pépinière Hennebelle et le Jardin Le Vasterival. La princesse Greta Sturdza a collaboré avec Jean-Pierre Hennebelle pour enrichir son jardin de végétaux rares et exceptionnels, saluant son expertise et sa passion. La pépinière Hennebelle a ainsi contribué à la diversité botanique du Vasterival, et continue d’entretenir ce lien à travers des échanges, des visites et des conseils horticoles, perpétuant une tradition d’excellence et d’innovation dans le monde des jardins d’exception.

Les variétés rares ou oubliées que Jean Loup et Nicolas Hennebelle mettent en avant

Jean-Loup et Nicolas Hennebelle perpétuent la tradition familiale de la pépinière en mettant particulièrement l’accent sur les arbres et arbustes rares ou oubliés.

La pépinière propose environ 6 000 espèces et variétés, dont de nombreux arbres, arbustes, conifères, grimpantes, vivaces, annuelles et bisannuelles, cultivés en pleine terre selon la tradition familiale.

Parmi les variétés rares ou oubliées, on trouve des introductions originales et des plantes peu courantes, souvent choisies pour leur feuillage, leur floraison, leur parfum, leur écorce ou leurs fruits décoratifs.

Un exemple emblématique est le pommier à fleurs ‘Comtesse de Paris’, une création de la famille, qui illustre leur engagement pour la diversité végétale et l’innovation horticole.

La pépinière met en scène ses collections dans un arboretum, permettant aux visiteurs d’admirer, au fil des saisons, des arbustes remarquables pour leurs caractéristiques esthétiques et botaniques.

Parmi les arbres et arbustes mis en avant, on peut citer des essences comme l’Ulmus parvifolia ‘Geisha’, reconnu pour son feuillage et son écorce spectaculaire, ainsi que de nombreuses autres « premières introductions » en France ou en Europe.

Pépinière « Les Vivaces De Sandrine Et Thierry Delabroye » à Hantay (40 kms)

Thierry Delabroye est un pépiniériste français reconnu, spécialisé dans la culture et l’hybridation de plantes vivaces, notamment les hellébores, les heuchères et les épimediums. Avec son épouse Sandrine, il dirige la pépinière « Les Vivaces de Sandrine et Thierry Delabroye » à Hantay, dans le Nord de la France, depuis 1984.

Il s’impose comme une figure majeure de l’horticulture française contemporaine, alliant passion, innovation et exigence dans l’hybridation et la culture des plantes vivaces.

- Un Savoir-Faire Unique

Thierry Delabroye est avant tout un passionné de nature et de plantes vivaces, qu’il cultive pour leur capacité à résister aux climats froids et humides du Nord, mais aussi pour leur intérêt ornemental tout au long de l’année.

Il s’est fait connaître pour ses créations originales, notamment dans le domaine des hellébores, où il pratique l’hybridation à la main pour obtenir de nouveaux coloris et formes. Il vise, par exemple, à créer une hellébore parfumée, un objectif rare dans ce genre botanique.

Parmi ses obtentions les plus célèbres figurent les heuchères ‘Caramel’ et ‘Citronelle’, vendues dans le monde entier pour leur feuillage décoratif et leur robustesse.

- La Pépinière de Hantay

La pépinière Delabroye propose une large gamme de vivaces adaptées à tous les jardins et met l’accent sur les plantes « belles toute l’année », privilégiant le feuillage persistant ou coloré, en plus de la floraison.

L’approche artisanale de Sandrine et Thierry DELABROYE et leur accueil chaleureux sont salués par les amateurs comme par les professionnels du monde horticole.

- HELLEBORES et HEUCHERES : Reconnaissance et Influence

Thierry Delabroye est reconnu internationalement, notamment pour ses hybrides d’Heuchera villosa, cultivés et commercialisés par des pépinières à l’étranger.

Il est régulièrement présent lors d’événements horticoles majeurs, comme les Journées des Plantes de Chantilly.

Les hellébores de Thierry Delabroye se reconnaissent par leur diversité de formes (simples, doubles, anémones), leur large palette de couleurs (jaune, pourpre, noir, ardoise, etc.), leurs motifs (picotés, tachetés, veinés) et des innovations comme la ‘jaune à points rouges’ ou les doubles picotée.

En plus de l’heuchera ‘Caramel’, Thierry Delabroye a créé et développé plusieurs autres variétés hybrides remarquables, principalement dans le genre Heuchera, mais aussi dans d’autres vivaces.

Heuchera (Heuchères):

- ‘Mega Caramel’ : Version XXL de ‘Caramel’, avec des feuilles encore plus grandes et une vigueur accrue.

- ‘Kassandra’ : Issue du croisement entre ‘Caramel’ et ‘Mocha’, cette heuchère se distingue par son feuillage persistant, évoluant du doré à l’orange rosé, puis au rouge vin selon les saisons.

- ‘Citronelle’ : Mutation spontanée de ‘Caramel’, sélectionnée et commercialisée par Thierry Delabroye, célèbre pour son feuillage jaune lumineux qui préfère l’ombre.

- ‘Guacamole’ : Nouvelle variété aux feuilles jaunes au printemps, virant au vert-jaune en été, appréciée pour sa capacité à s’associer avec de nombreuses fleurs et graminées.

- ‘Pretty Perrine’ : Heuchère au feuillage bicolore vert bordé de rose carmin, avec de grandes fleurs blanches bordées de rose carmin, floraison longue et remarquable6.

Autres créations et séries en préparation :

Thierry Delabroye travaille également sur une série d’heuchères baptisée « Peintres français » avec des variétés comme ‘Van Gogh’, ‘Gauguin’, et ‘Picasso’, qui promettent des feuillages et floraisons innovants.

Les heuchères de Delabroye sont reconnues pour leur feuillage décoratif, leur rusticité et leur capacité à évoluer en couleur au fil des saisons.

Il privilégie l’hybridation à partir d’Heuchera villosa, une espèce très résistante, pour obtenir des variétés adaptées au climat du nord de la France et appréciées à l’international (notamment dans les parcs américains).

https://www.les-vivaces-de-sandrine-et-thierry.fr/

Les Jardins de Séricourt - « Jardin Remarquable » Séricourt (30 kms)

Les Jardins de Séricourt sont un lieu de promenade et de découverte unique, mêlant art paysager, histoire et nature, à ne pas manquer dans la région Hauts-de-France.

Les Jardins de Séricourt ont reçu plusieurs distinctions, dont le prix du meilleur parc de France en 2005 et celui de plus beau jardin de l’année en 2012, décerné par l’association des journalistes des jardins et de l’horticulture.

Il s’impose comme une figure majeure de l’horticulture française contemporaine, alliant passion, innovation et exigence dans l’hybridation et la culture des plantes vivaces.

Les Jardins de Séricourt sont un ensemble de jardins contemporains remarquables situés à Séricourt, dans le Pas-de-Calais, au cœur des vallées verdoyantes du Ternois.

Créés à partir de 1985 par le paysagiste Yves Gosse de Gorre, ils s'étendent sur environ 4,5 hectares et sont labellisés « Jardin Remarquable » depuis 2004.

Ces jardins se distinguent par une grande diversité d'espaces thématiques, appelés « chambres » ou « jardins », qui offrent des ambiances variées et poétiques. Parmi les plus célèbres figurent la cathédrale de roses, le jardin guerrier, le jardin des topiaires, le jardin géométrique, la chambre jaune, et un labyrinthe éphémère.

Les Jardins de Séricourt sont conçus pour susciter surprise, émerveillement et poésie, avec des allées sinueuses, des buis taillés avec humour, et une intégration harmonieuse avec la forêt environnante.

- Principales attractions à découvrir aux Jardins de Séricourt

Les Jardins de Séricourt offrent un parcours unique à travers une succession de scènes végétales et artistiques, réparties sur 4,5 hectares :

- La cathédrale de roses: Un espace emblématique où les roses sont mises en scène de façon spectaculaire, formant une véritable « cathédrale » végétale.

- Le jardin guerrier: Un jardin thématique inspiré par l’histoire des champs de bataille du nord de la France, avec des sculptures végétales évoquant les masques guerriers et des allusions à Agincourt, Crécy et aux deux guerres mondiales. Il est un hommage aux champs de bataille de la Première Guerre mondiale avec des plantations symboliques et des sculptures inspirées des statues de l'île de Pâques.

- Le jardin des topiaires: Un espace où l’humour et la créativité s’expriment à travers des buis taillés de façon originale et surprenante.

- Le labyrinthe fantastique et éphémère: Un dédale végétal qui change au fil des saisons, invitant à l’exploration et à la découverte.